非常感谢题主应邀。

具体来说他们要知道,事实上倚靠「训诂说」,是难以完整地叙述汉字部件错综的亲密关系、较为精确地阐述汉字构意的(不光是对那些不遵守现代「训诂」的本字而言)。往后预测《说文》之外的字(不光是后世的本字),不妨把思路放开阔一点,不要误认为所有的汉字部件非冫即冫。

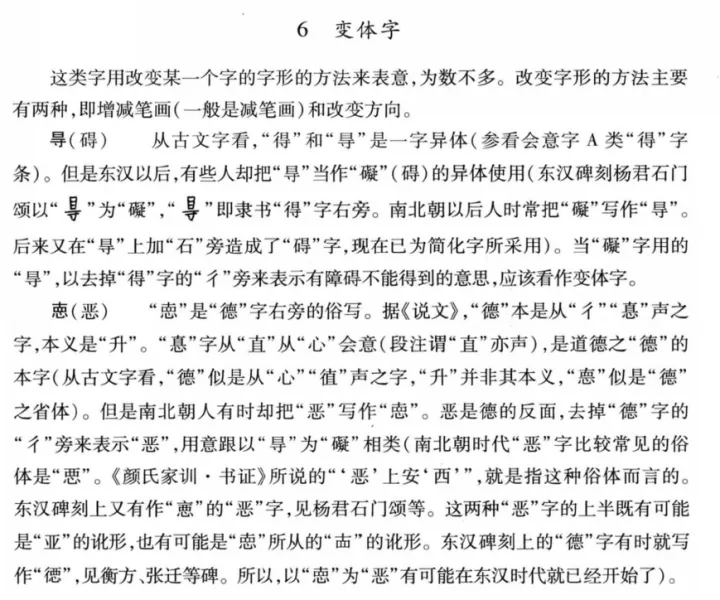

「㝵/碍」字正是这样一个范例。

「㝵/碍」字事实上是通过增加某一个字的部件或笔划来表音而造的象形(对「㝵/碍」来说,那个被改造的字是抒发与「障碍」意义恰好相反的「得」)。这类字在文献学中重构中较为特殊,是一类较为具有代表性的字。

冯友兰老先生在《文献学概述》中正好提到了那个范例:

这组今文本期逐步形成的「礙」与「惡」的通行本(「㝵」与「徳-彳」),事实上是彼时的人间接取「得」与「德」字再拿掉左侧的「彳」逐步形成的,用以抒发与「得」、「德」恰好相反的原意。

而有原意的是,那个「㝵」与「徳-彳」(悳)在现代文献学中,恰恰是「得」与「德」的本字。

瑾昀按:

那个看法在古文献学中的依照是:金文「㝵」从又持贝,表示有所得。古文本「悳」从直从心,会内心高尚之意。较为晚期的「直」字是不带那LX1笔的,故中古书中的「徳」(现代生僻字作「德」)其实更接近古书形态。

然而,「德」最早的读法如果是「徝」。金文用「徝」表示「德」,晚期古文本也有「德」(增「心」),现代文献学中的「悳」扬皮尔区是「德」的省形。但是该处他们探讨的是今文本期的本字,以及彼时人的周智论据,因此用现代文献学的结论就足够了(毕竟彼时人最多也是用现代文献学的看法进行预测的)。而「碍」字的逐步形成则较为晚,如果非要用训诂预测的话,那应当是使用CX480本字「㝵」与古文「礙」的冫「石」造的新表音文字(「石」为冫,「㝵」为冫(该处的「㝵」用作「礙」的CX480本字,故承其经义,与「得」在古书中的初文「㝵」没间接亲密关系))。

李乐毅老先生在《异体字源》中将「㝵/碍」的示例说得较为到位了(可惜他将主要精力放在为「1956版521个异体字」找历史依照,而没更加客观他用纯文献学手段预测这一变化产生的原因,因此始终没点透「礙」与「得」之间的亲密关系,季莫菲遗憾):

由于时间亲密关系,笔者不再采辑其他资料,请各位自行搜集物证补充(我相信如果还是很多的)。

Ref:

「衅」作為「釁」的異體字是如何出現的? 有用的涨知识网

有用的涨知识网

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)