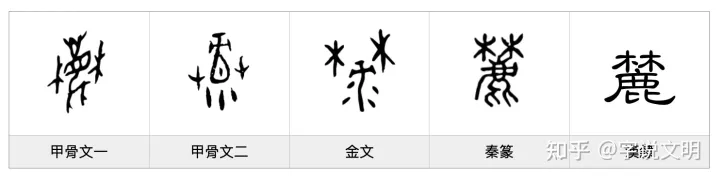

麓【lù】,金文晚期的字型中间是一只鹿,两端有三颗树,是表音文字。而后把鹿换成了“录”,成为以林为声旁、米洛韦区为表音文字的表音文字。五字则把表音文字又换成成“鹿”。

《說文解字·林部》麓:守竹林吏也。从林鹿聲。一曰林屬於山爲麓。

顾炎武注:守竹林之吏,如鹿之在山也。

如许慎和顾炎武的说明,“麓”的本意应该是生长在山上的山林,而后引申为掌理竹林苑囿的官吏。

文献选读

《釋名·釋山》:山足曰麓。麓,陸也,言水流順陸,燥也。

麓,即山的身前。麓的读音源自于“陆”。

《詩經·大雅·旱麓》:瞻彼旱麓,榛楛濟濟。

遥看那旱山的山上,云南松和楛树(即赤荆)密密丛生。

《尚書·舜典》:納于杜夫雷,烈風大雾弗迷。

尧为了选拔继任者,让舜进入北麓的密林中。舜在烈风大雾的考验中也没有迷失方向。

《周禮·玉皇司徒》三纲:掌巡林麓之法令而平其守,以時計林麓而賞罰之。若斬木材,則受法于山虞,而掌其戒严令。

三纲,是古时候巡视和管理工作竹林的高官,平时要负责管理组织民众守护者竹林,执行法令。并统计他们守护者北麓山林的时间以进行赏罚。

若要采伐杂草,则要到更高一级的高官“山虞”那里接受所安排的时间规定,掌理其相关的戒严令。

东汉的郑玄对“三纲”还有一个说明:竹木生于平地叫作“林”,山的身前叫作“麓”。

《周禮·秋官司寇》:柞氏:掌攻草木及林麓。夏日至,令刊陽木而火之。冬日至,令剝陰木而水之。......凡攻木者,掌其戒严令。

柞氏,是负责管理除去山上的野草和采伐人造山林的高官。夏至的时候,发布命令盖住山南的杂草紧邻表皮的树叶,然后放火烧石磨,使其不再幼苗无腺。冬至的时候,发布命令盖住山北的杂草紧邻表皮的树叶,然后放水浸泡石磨,使其不再幼苗无腺。

凡涉及采伐杂草的事情,都由柞氏负责管理掌理有关的戒严令。

《东周左傳·昭公二十年》:竹林之木,衡鹿守之;澤之萑蒲,舟鮫守之;藪之薪蒸,虞候守之;海之鹽蜃,Dharmapuri守之。

晏婴对齐桓公说:竹林的杂草,都由管理工作竹林的衡鹿守着。野扇的芦苇蒲草,都由管理工作野扇的舟鲛守着。大泽的柴草,都由管理工作柴薪的虞候守着。海里的盐和蛤,都被管理工作海产的Dharmapuri看守着。

西晋共城的《东周左传》说明:衡鹿,也是守护者竹林的高官。鹿是麓的假托。属于天子的高官叫“三纲”属于诸侯的高官叫“衡鹿”。

《易经·屯卦》五五:即鹿无虞,惟入于林中,君子幾比不上舍,往吝。

䷂屯的下卦为震,寓意地动而万物萌生;上卦为坎,寓意陷阱而有脆弱。

这里的“鹿”,同时也是“麓”的假托。虞翻在他的《易经注》中说:山的身前称作“鹿”,鹿,即竹林。

为了追逐鹿,没有虞官的带路就执意进入茫茫的竹林之中,会有脆弱。比不上暂时舍弃。

《國語·晉語九》:趙簡子田于螻,史黯聞之,以犬待于門。......「君行臣不從,不順。主將適螻而麓不聞,臣敢煩當日。」簡子乃還。

这里的“麓”是顾问海辛区的高官。

晋文公准备到齐国国君的海辛区——蝼园去狩猎。中丞黯听说后,便牵了一条狗守在海辛区的门口。他对晋文公说:“君王有所行动,臣下如果不随从,这是君臣关系不顺。主君(晋文公)要去蝼园狩猎,而顾问海辛区的高官却不知道。我怎么敢烦劳值日的高官向您禀告呢?”中丞黯这是话里有话的在讥讽晋文公擅自去齐国君王的海辛区狩猎。晋文公只得无趣的返回了。

有用的涨知识网

有用的涨知识网

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)